歯周病は「沈黙の病気」と呼ばれ、気づかないうちに進行してしまうお口の病気です。実は、30代以上の日本人の約8割が歯周病にかかっているともいわれています。多くの方が「歯磨き不足」が原因と思いがちですが、実は 毎日の食生活 が歯周病の進行や予防に大きく関わっています。

そこで注目したいのが、管理栄養士による「食事からの歯周病予防」です。本記事では、歯周病と食事の関係、そして日常で取り入れやすい食材や調理の工夫について解説します。

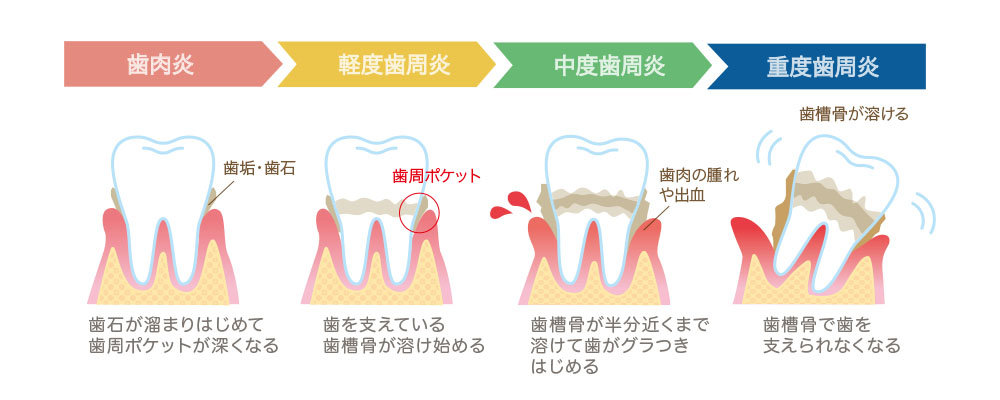

歯周病は、歯垢(プラーク)に潜む細菌が歯ぐきに炎症を起こす病気です。初期は歯肉炎の状態ですが、進行すると歯を支える骨まで溶かし、最悪の場合は歯を失う原因にもなります。しかし、同じように歯垢がついていても、歯周病が進みやすい人とそうでない人がいます。その違いには 食生活や栄養状態 が大きく影響しています。栄養バランスが崩れることで、体の抵抗力や歯ぐきの修復力が弱まり、細菌に対抗できなくなるからです。

例えば、ビタミンCが不足すると歯ぐきのコラーゲンがうまく作られず、出血や炎症が起こりやすくなります。また、カルシウムやたんぱく質が足りないと、歯を支える骨や組織が脆くなり、歯周病が悪化しやすくなります。さらに、甘い飲み物やお菓子を多く摂る習慣は、歯周病菌や虫歯菌の栄養源となり、口の中で細菌が繁殖しやすい環境をつくります。日頃から「何を食べるか」「どんな食習慣を送るか」が、歯周病予防の大きなカギを握っているのです。

1. よく噛む習慣をつける

噛むことで唾液の分泌が促され、細菌を洗い流す効果が期待できます。硬すぎない野菜スティックや海藻、ナッツ類を取り入れると自然に噛む回数が増えます。

2. 間食は糖分控えめにする

甘いジュースやお菓子は、歯周病菌や虫歯菌の栄養源となります。どうしても食べたい場合は時間を決め、食後はうがいや歯磨きを習慣にしましょう。

3. バランスの取れた一汁三菜

ご飯・主菜・副菜を組み合わせることで、自然と歯周病予防に必要な栄養素を取り入れられます。日本食は理想的なスタイルといえます。

4. 発酵食品を取り入れる

納豆やヨーグルトなどの発酵食品には腸内環境を整える効果があり、免疫力を高めることで歯周病予防にもつながります。

5. 調理法を工夫する

野菜は加熱してかさを減らし、多く摂れるようにしたり、揚げ物ばかりではなく、蒸す・煮るなど脂質を抑える調理を心がけることも大切です。

老化とともに、噛む力や飲み込む力が衰えたり、消化吸収の機能が低下したり、腹筋が衰えたりするために、食べる力が弱まってきます。高齢者の歯周病対策は、「栄養バランス」だけでなく「食べやすさ」の両立が重要です。

こうした調理の工夫で、歯周病予防の栄養素を無理なく取り入れられます。

歯科医院に管理栄養士が在籍している場合、患者さん一人ひとりに合わせたアドバイスが可能です。

管理栄養士と歯科医師が連携することで、歯周病治療と食生活の両面から患者さんをサポートできます。歯周病や食生活に不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。

歯周病は「歯医者に通うだけ」では防ぎきれない病気です。

毎日の食生活にちょっとした工夫を取り入れることで、歯ぐきの健康を守り、再発予防につながります。

なかの歯科クリニックでは管理栄養士が2名在籍しております。患者さま一人ひとりに合わせた栄養指導を行いながら、お口と全身の健康をサポートしています。日頃の食生活やお口の状態で気になることがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

▷▶︎▷詳しくはこちらをご覧ください。

記事監修 Dr.中野 純嗣

なかの歯科クリニック

院長 中野 純嗣